最新消息

新埤鄉簡介

新埤鄉(臺灣客家語南四縣腔:xinˊ biˊ hiongˊ)位於台灣屏東縣中部,其位置距離屏東縣政府東南方28.4公里,屬六堆中的左堆,客家人比例約佔五成左右,亦有平埔原住民馬卡道族的分布。

新埤鄉歷史

本鄉原屬福建省台南府鳳山縣笳苳腳區,1895年臺灣割讓予日本,翌年改屬為阿猴廳東港之東港支廳,管轄至大正九年(1920年),台灣街庄制度改正後,規劃為高雄州潮州郡新埤庄,並立新埤庄役場為行政中心,民國三十四年(1945年)中華民國接管臺灣後,廢止街庄制度實施新縣改稱新埤鄉,置新埤鄉公所為地方自治行政中心隸屬高雄縣,民國三十九年(1950年)十月因行政區域調整規劃屏東縣迄今。

新埤鄉人口

根據屏東縣潮州戶政事務所統計,2022年底新埤鄉戶數約3.5千戶,人口約9.6千人,鄉內人口最多與最少的村分別是新埤村與南豐村,2022年底兩村人口分別為2,185人與803人

新埤三山國王廟

新埤三山國王廟位於新埤村新華路49號,創建於清同治六年(1867),並至九如鄉三山國王廟進香。

新來乍到

食在有新

新有檸C

主題遊程

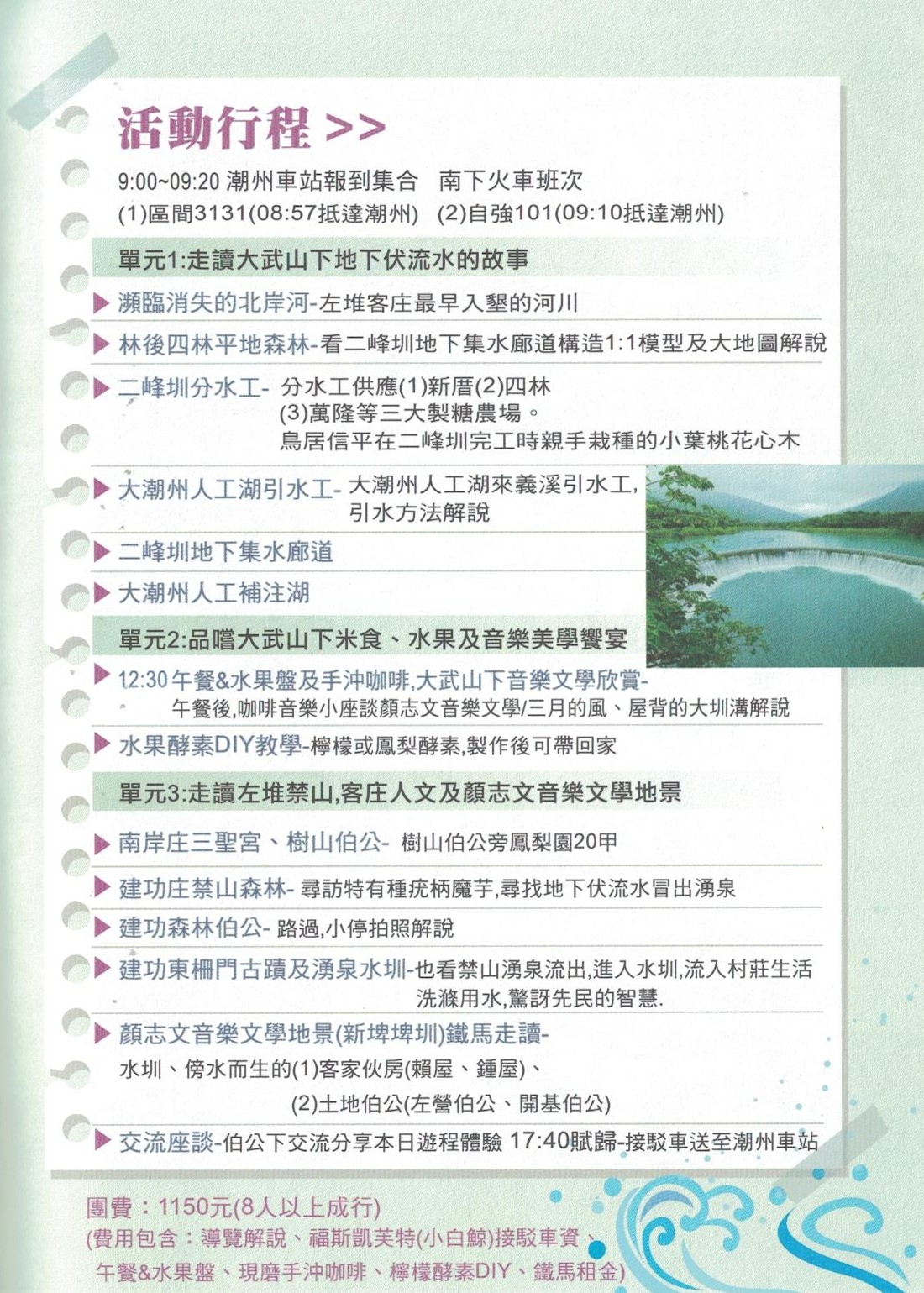

主題1 大武山下 地下伏流水的故事

自然文學家陳冠學老師在他《田園之秋》 筆下的大武山,稱大母山。也是指屏東的母親之意。為何屏東人這樣稱呼呢?每年春分、穀雨節氣之後,臺灣氣流由東北季風開始轉向吹西南氣流,從海上帶來的雲層水氣,在南北大武山系山巔遇冷凝成降水,入滲到山坡森林下,涵養了地下伏流水源,每年10月至隔年3月,改吹東北季風,台灣南部進入枯水期/非雨季期,但南北大武山系山脈森林下,所蘊藏的伏流水,仍缓缓地流入平原的水圳一庄遶過一庄,餵飽五穀,飼養大武山下的子民。 日治時期二峰圳地下伏流水的開發引用,在100年前(1922年)通水試驗完工,開發大武山下地下伏流水資源應用,然而,更早在清朝時期左堆客庄的先民就懂得「種樹成森林可涵養地下水的智慧」。清領時期,大武山下沖積扇平原,河川沒有築堤防,洪水時常竄流在不穩定的河域沖積扇,左堆的4個靠近大武山下的客庄(南岸、建功、千三及昌隆),先民為了阻擋山上沖下來的洪水,他們就揪集全村的村民出錢出力,在村莊的東邊買地種樹成森林,來阻擋洪水,並稱此樹林為樹山,也會訂定規約,禁止閒雜人員進入樹林取樵伐木,破壞樹林,因此又稱此樹林為「禁山」。種樹可阻擋洪水之外,森林下可涵養地下水源,作為灌溉與生活之用水。南岸庄「樹山會」其會簿(道光九年,1829)的序言道出了前人的智慧語錄: 「嘗聞地利以保障為先,田園以灌蔭為要,依古來聚廬列野,安居無憂,鑿井耕田,水源不竭者,皆有賴乎深林也。我南岸之東,有樹山焉,樹榮竹茂,上可抵抗缺之風及潤地蔭,下可生淵泉之水源,所謂可為保障,可抵抗缺之水害也,非此樹山,不為功。」 因此,探究大武山系地下伏流水之應用,可分成二種: (1)自山區之山坡森林流入山區河谷溪流下之伏流水,可蒐集使用(如二峰圳地下伏流水)。 (2)自大武山系山脈下流入屏東平原之地下伏流水,涵養於平地之森林下方,當涵養的地下水頭壓力高時,此時將產生自流泉或湧泉現象,冒出的湧泉將匯流形成湧泉水圳,⭢流入田園,餵飽五穀,⭢流入村庄聚落,聚落生活、洗衣、澆菜,水圳與客庄產生了密切之關係,也反映出水圳、伯公信仰、伙房配置之分金線等,均與水路有關,客庄聚落生活、生產及生態(三生)與水圳的關係留下的文化景觀與人文,透過導覽解說、達人帶路與體驗,可滿足人文旅行的求知慾與見聞欲。 大武山下伏流水餵飽五穀,也滋養了屏東平原熱帶水果的甜美,中午午餐,我們就來品嚐這伏流水灌溉的米食粄條+客家釀的風味餐,以及熱帶水果與新鮮現磨的手沖咖啡,午間的人文咖啡小座談及六堆四季釀工坊,教您釀大武山下盛產的水果(鳳梨豆醬或鳳梨酵素或時令之水果釀),DIY後帶回家品嚐。 屏東平原、聚落水圳與大武山系的美麗,吸引著喜歡人文旅行的旅者,想要來見聞大武山下美麗的自然與人文景觀,在專業導覽講師帶領下,旅者無須爬文,也能透過這一系列人文旅行,滿足您旅行的求知慾、見聞欲,以及文化差異的體驗呦。

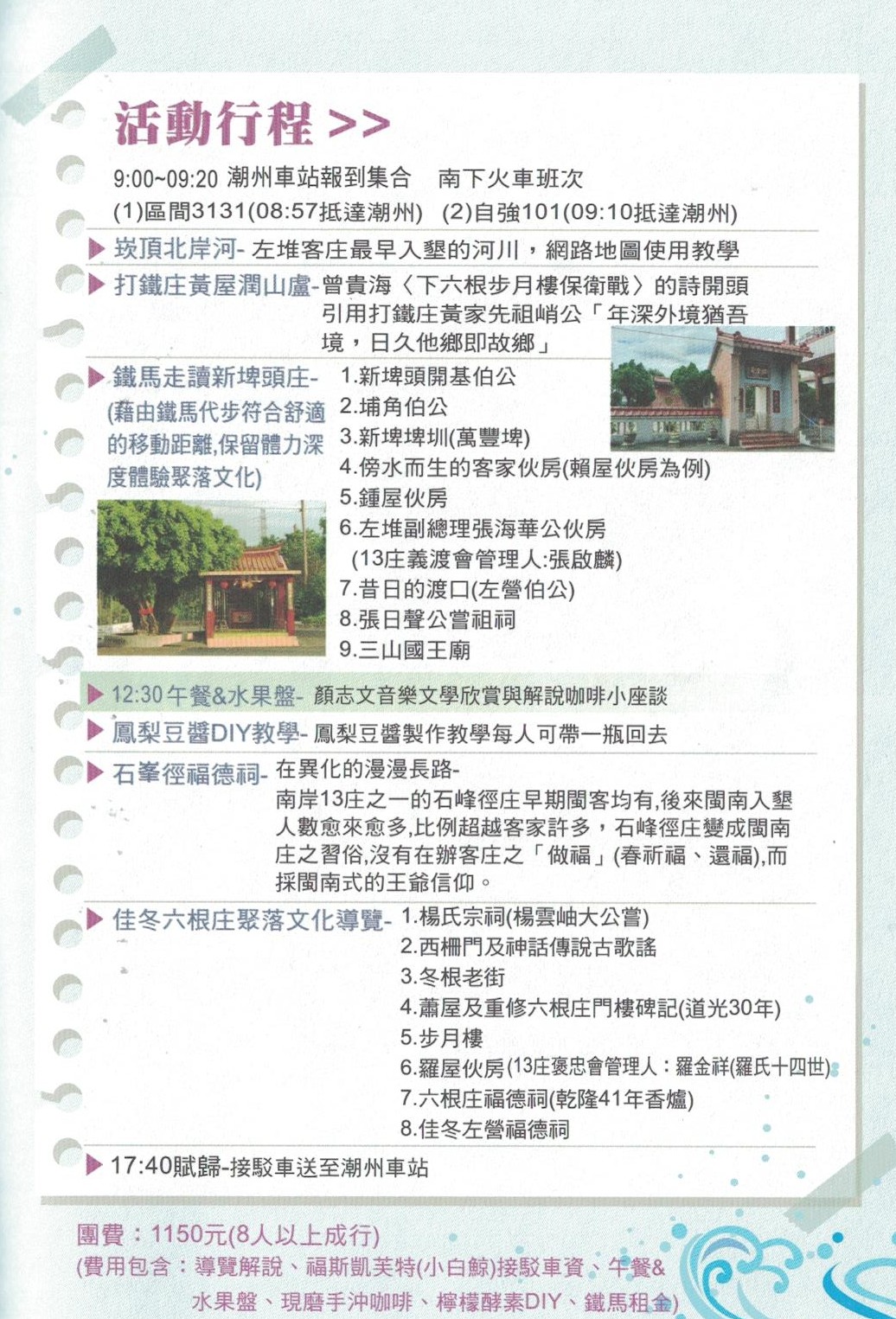

主題2 走讀左堆南岸13庄

要認識六堆中的左堆客家文化,有必要先了解左堆客家先民的入墾路徑,建立了那些客家聚落,以及這些聚落中留下來哪些具有價值的文化遺產,這也是本體驗遊程規劃的重點。 主題遊程文史背景 (一)從瀕臨消失的北岸河以及古地圖,來認識南大武山系來義溪沖積扇平原的河川水路 左堆客家先民的入墾從水路來 (1)在康熙35年以前,福建水師提督一職,一直由施琅擔任。然『終將軍施琅之世,嚴禁粵中惠潮之民,不許渡臺。蓋惡惠潮之地素為海盗淵藪,而積習未忘也。琅歿,漸弛其禁,惠潮之民乃得越渡。』 (2)在康熙35年,客家人入墾下淡水溪以東地區以前,漳泉人早己來此定居,建立萬丹、新園、東港等漳泉人村落。福佬村社之東南為鳳山八社,八社東方山地與山麓地帶則為排灣、魯凱族社獵場。因此,客家來台時間多在康熙35年(琅歿,漸 弛其禁)以後,且多為偷渡管道進入,單身來台勢單力孤,所能開墾的土地為受山洪沖刷較少,地勢較高的叢林地帶。其墾 殖的路線,大致分為中、南、北三線。而南線,入墾路徑,也就是本主題,要帶大家來去走讀踏查的行程。 (3)南線最早的入墾,係從東港溪進入,越過崁頂、南州、東港、林邊等福佬己先開墾之村落、也越過平埔族部落的村社, 轉進溪州溪(也是指北岸河,屬東港溪的支流),在北岸河之南岸,開墾建立了「南岸庄」(今新埤鄉南豐村),為南線客家人墾 殖的開始,之後鎮平籍林、黃等姓,墾打鐵庄;朱建功則開建功庄;程鄉張、鍾等姓則開新埤頭庄。另一方面,鎮平籍之戴 昌隆等人則越渡林邊溪,墾成昌隆庄,之後陸續移墾成六根、石峰徑、半徑仔、上埔頭、下埔頭等庄。後來此區的客家聚 落,陸續建立有13個大小自然村,在組織上稱「南岸十三庄」了,也是左堆團練組織的規模。 (4)綜上,廣東粵客家人入翠至此的路徑,除了從南岸庄先開基一說之外,也因為左堆佳冬為沿海的鄉鎖,康熙中葉以後,廣東粵客家人入翠至此,也有直接從佳冬沿海河港或從林仔邊溪直接進入上溯開基建立新埤、佳冬、昌隆、武丁潭等客庄,也是可能。 (二)康熙末年(1722)前,來台客家多為單身,從事佃農工作 康熙23~35年間,南部六堆地區客家人入墾受渡臺三禁之約束,人墾數極少,大多係在康熙35年「琅歿,漸弛其禁,惠潮之民乃得越渡」。而且,康熙年間來臺的客家人多為單身,且被視為「隔省流寓」 •多歲終賣穀還粵,置產養家,春初又復之臺,歲以為常。 又因清朝統治台灣初期,清政府曾將鄭氏官兵和部分原籍漳、泉的百姓遣回原籍,總數以十萬計。根據蔣毓英所撰《臺灣府志》的記載:當時臺灣只剩民口 30229人,番口8108人,另有澎湖民口546人,加上水陸軍隊1萬人,總計約五萬人左右。鳳山縣因「土地寥曠,文武職官多僑居府治」;因此,大片荒地亟待開發,臺灣府縣官員無不積極招攬大陸移民,入臺墾殖。琅歿,清廷對於兩岸往來的態度也採放任,不少人便循偷渡途徑人臺。遂造成康熙末期的移民狂潮,如康熙50年(1711)臺灣知府周元文所言「閩、廣之梯船日眾,綜稽廣籍,每歲以數十萬計。」而客家人也在此時大量入墾臺灣,但多數為從事佃農工作之單身。 康熙60年(1721)朱一貴抗清事件平定之後,藍鼎元 《平臺紀略》記云:「南路賊首杜君英於是日〔康熙六十年四月二十日〕遣楊來、顏子京率其眾百人之一貴所,稱君英在下淡水檳榔林招集粵東『種地傭工』客民,與陳福壽、劉國基議共掠臺灣府庫」。可稽,康熙末年以前來台的粵東客家人多半是『種地傭工』,且被視為隔省流寓,除了難有財力申請墾照,又因臺灣屬福建(閩)轄屬,粵籍入墾者,在臺也沒有學額可參加科舉考試之資格,也在清初常見到福佬官方書書寫的地方制中,常稱此入墾的客家人為『客仔傭工』。 (三)康熙末年後,客家如何從『種地傭工』,轉型成為「可常保富足」的客家社會? 康熙60年(1721)朱一貴抗清事件平定之後,清廷又開始管制渡禁,渡禁日嚴,客家移民原先採「歲終賣穀還粵,置產養家,春初又復之臺」的耕墾模式難以維持;然而,臺地易墾致富的印象,遂吸引著客家在雍正及乾隆年間,改採組織化方式移墾於屏東平原,所謂的組織化是指在原鄉組織祭祀公業(大公嘗/以唐山組名義組織)或來台後,以開臺組名義組織祭祀公業(小公嘗),無論是大公嘗或小公嘗,均能集宗親或家族之力量,開埤做圳,引水灌溉,並投入水田的改良等。並且六堆客家人墾時選址,多半在大武山下酒泉帶地區,他們透過宗族合作力量,開埤做圳人人有分,加上當時華南地區缺米,台灣輸往華南地區稻穀成為重要商品,一時間,六堆地區興起水田化運動,六堆地區的客家從康熙末年以前的『種地傭工』,轉型為建立『可常保富足』的客家社會。

主題3 走讀清開山撫番文化路徑及立里溪地下伏流水之旅

倘佯在山林綠水之間 心情會自然舒暢起來 也是力里溪伏流水圳 在山林間的魅力所在 主題遊程文史背景 清政府治臺的態度,大致上可分成消極治臺與積極治臺二時期,消極治臺說,從清康熙22年(1684)〈臺灣棄留疏〉及康熙23年〈渡臺禁令〉等對台政策與態度開始,康熙60年(1721)朱一貴事件之後,清廷以劃設番界,禁止漢人進入番地等政策,到了乾隆年間「以熟番制生番」策略,派遣平埔族到番界 「守隘」,参照《重修鳳山縣志》 對疆界的描述,乾隆25年(1760)番界,屏東平原番界所經的主要地點是:旗尾溪一彌濃山一中壇庄一龍肚庄一龜仔脰一阿拔泉一大澤磯一大路關一高朗朗一檳榔林一加走庄一糞箕湖一枋寮,亦即平埔族就在這一條番界的東側守隘。 乾隆40年(1775)由守隘轉為屯隘政策:臺灣知府蔣元樞於巡視南路後,「於生番出沒之處添建隘寮,酌移舊寮,添撥番丁連眷同住,永資捍衛……除舊有之糞箕湖、巴陽莊、新東勢等四隘仍照舊址改建外,其山豬毛隘移建於雙溪口、武洛隘移建於加臘埔、枋寮隘移建於毛獅獅,並添建大路闊、啅口溪等三隘,共計十座……仍撥鳳邑所轄之阿猴、武洛、上淡水、下淡水、搭樓、茄藤、力力、放索八社熟番駐守,並按地勢之險夷,酌派番丁之多寡,連眷同居,以堅其志。附隘埔地,聽其墾種,以資衣食;分立界址,永杜戰爭……」 所以乾隆40年(1775)以後,屏東平原沿山一帶,廣建隘寮,派撥鳳山八社攜眷同居;並配給隘埔,讓其自耕自食後,乃促使八社熟番,逐漸遷離故地,移往界外一面開墾,一面守隘。 以上為清政府消極治臺的時期,甚至到1874年牡丹社事件剛發生後,清廷對外採「化外之民」之說,以規避列強要求的 賠償,對內,開始有開山撫番的政策與意識。直到,清法戰爭期間1884-1885 年法軍侵台,清廷警覺台灣在海防的重要性, 1885年台灣建省,劉銘傳為台灣巡撫,改「積極治臺」之政策,以防務、軍政、清賦、撫番四項為新政,並廢除渡臺禁今,對於過去「禁止漢人進入山地」、「禁止漢人娶原住民女子為妻」等禁令加以解除,藉以引進多數漢人來加速推進及鞏 固其政策目標。由於經費短絀,故新政以擴大「撫番」也開發山林資源以及樟腦利益獨佔為首要,招民移墾開發森林資源。 也著手漢化原住民的工作,於設番學堂,贈與衣食、教算術、漢文、官話、臺語及漢人生活模式。 規劃說明 本遊程規劃,上午先來走讀康熙61年劃設番界之地點(糞箕湖及鮈潭)以及乾隆年間茄藤社平埔族移往糞箕湖一帶守隘與屯隘,部落選址定居的地理環境條件,以及現今平埔族遺族後代留下來的文化資源等踏查,下午行程安排清治後期開山撫番的文 化路徑,走讀開山撫番政策留下來的歷史文化景點,最後進入春日鄉山區,倘佯山水的美麗,走讀日治時期開闢大響營製糖農場2000甲,為枯水期灌溉之需,而開關的力里溪伏流水圳,您會驚豔這地底下的伏流水的魅力。

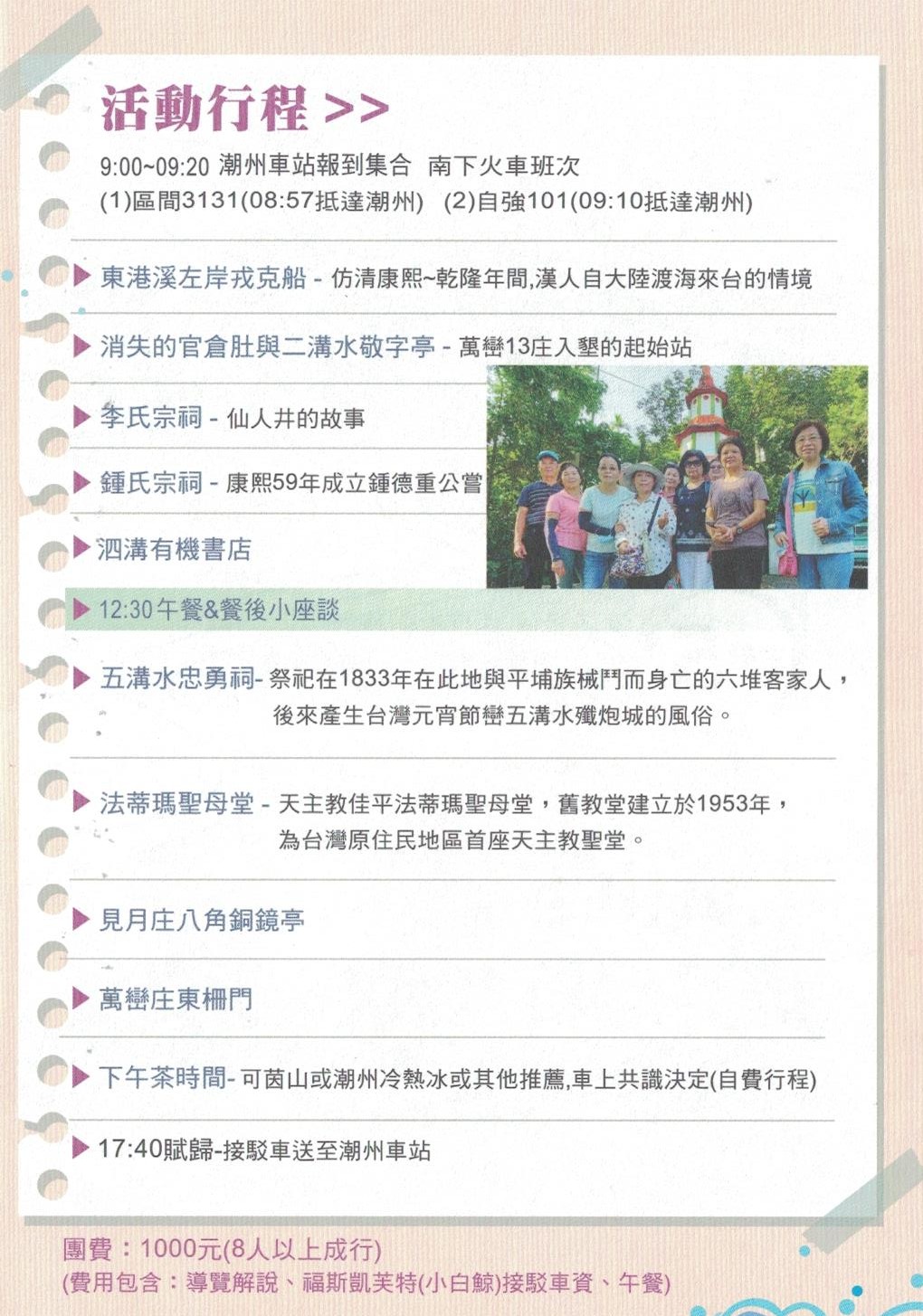

主題4 走讀萬巒13庄

模擬漢人先民飄洋過海 越過黑水溝, 從東港溪口進入, 在潮州舊河港碼頭棧道 戎客船景觀休憩點, 體驗漢人自大陸渡海來台的情境。 主題遊程文史背景 客家人的入墾萬巒地區,根據鍾壬壽《六堆鄉土誌》 記載,康熙37年(1698)秋,居住濫濫庄的溫、張、林、鍾等數姓青年,沿河來到萬巒鄉二溝水(現已崩消),發現了官倉肚一帶,雖是巨木密林卻是可以開拓之地,乃即遷居屋場(又曰庄坪),是為萬戀開庄之始。該年冬天一日午飯後休息時,忽然發覺耕牛失蹤,大家恐惶起來,乃即全體出動,跟隨牛腳跡去追尋。可是叢林之下,不見天日,葛藤錯綜,只好一步一步披荊斬棘前進,費了半天,才來到離庄坪不過二公里處,發現了牛群。牠們竟在水塘嬉水混浴,看到主人來,嘶 喊歡迎。農民們趨前一看,原來是一口如噴如湧的泉湧,苦於缺水的當時,大家喜出望外,雀躍起來,乃即決定遷居於此。泉水在今萬巒鄉萬和村,李氏宗祠左傍,鄉人叫它「仙人井」。於是以此為中心,建設了萬巒庄。即認定前途有望,乃即派人回去濫濫庄,甚至派人遠回原鄉,邀集大批農民到此墾荒。人定勝天,不久闢出良田百頃。之後逐漸開拓頭溝、二溝、三溝、四溝、五溝水暨其他地方,一共13庄(萬䌊庄、頭溝水庄、二溝水庄、三溝水庄、四溝水庄、溝背庄、五溝水庄、高崗庄、鹿寮庄、硫磺崎庄、大林庄、得勝庄、成德庄 )。 入墾下淡水地區(指屏東平原)的客家移民,康熙末年(康熙61年)以前,大多採取暫時性的移墾,且多為單身來臺,即春天來耕作,秋天收成之後,賣穀還粵,隔年春天又再來臺。主要原因,「琅歿,漸弛其禁,惠潮之民乃得越渡?」。清雍正 元年(西元1723年)藍鼎元之〈粵中風聞台灣事論〉所述,「廣東潮惠人民,在臺種地傭工,謂之客子。所居莊曰客莊。人眾不下數十萬,皆無妻孥,時聞強悍。然其志在力田謀生,不敢稍萌異念。」往年渡禁稍寬,皆于歲終賣穀還粵,置產膽家,春初又復之臺,歲以為常。 但是,自從發生朱一貴事件後,康熙末年開始,渡禁管制嚴格,兩岸往來日趨不便,費用也增高,客家移民兩岸往返式的耕墾模式難以維持;然而,在臺地易墾致富的印象仍吸引著廣東蕉嶺及梅縣的客家人,因為他們在山多田少丘林地不易維生的環境之下,因此這些客家移民的墾殖事業乃採取組織化型態。所謂的組織化,係指當時客家移民多以公嘗或神明會(祀典)組織介入士地墾殖事業,此可分為三個說明: 1.有客家移民先在原鄉組織祭祀公業,交由派下族人渡臺購地墾殖(或稱大公嘗,祭祀對象為唐山祖) 2.隨著客家人在臺地的孳繁,漸漸有在臺地以來台祖為名義所組成之公嘗組織。 3.第三類是以村莊之神明或跨莊性神明會或類似神明會之互助組織,由不同姓氏的人組織成立,無論是公嘗組織或神明會或互助組織,共同特徵是集眾人(或家族)力量與資金,購置田產贌耕(出租)給佃農或族親,並收「贌穀」(相當於租金之意),作為其組織運作之基金,只是客家對於自己的宗親贌耕自家公嘗的田地,其繳交「贌穀」(租金)之比例,比較便宜,具 有運用宗族之公嘗田來照顧自家族親之功能與社會意義。 規劃說明 本遊程規劃,模擬客家先民飄洋過海,越過黑水溝,從東港溪口進入,在潮州舊河港碼頭棧道戎客船景觀休憩點,體驗漢人自大陸渡海來台的情境,在從消失的官倉肚進入,重走客家遷台路,運用過去留下來的文化資產,見證與體驗客家入墾萬巒13莊的歷史文化。認知過去族群衝突的歷史,在21世紀,族群平權為聯合國與世界遺產普世價值的現今,以史為鏡,可以知興替。體認族群平權的價值,體認多元族群文化差異是一種美,不同族群文化在現實環境中確實有強勢與弱勢之情況,但是「文化萬萬不可有優質與次優(或優、劣)之分,面對全球化衝擊,在地化也需避免部落主義化,發掘區域內多元族群文化豐富性,培養看待文化差異的美學素養。」這些概念,安排在遊程體驗中,來啟發族群平權之普世價值,發現多元族群的豐富與美麗 。